lecture

lecture

Fantasy de Yoann Kavege

Quel incroyable moment de lecture passé dans l’univers de Yoann Kavege pour ce titre, Fantasy ! Histoire à double entrée, au dessin efficace, avec d’insolentes illustrations pleine page, le récit nous propose de suivre les aventures d’Alma et de Yourcenar : deux destins, deux peuples, deux regards sur une relation ou plutôt l’impossibilité d’une relation. Chronique d’une oeuvre géniale !

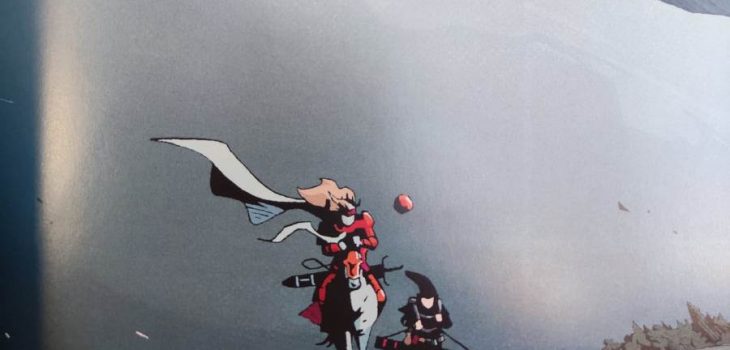

Fantasy se lit de gauche à droite, classiquement. On suit alors les aventures d’Alma, princesse guerrière, envoyée en mission par sa mère, la reine de Nuhr-la, pour accomplir le rituel de la saignée des dieux. Dans son périple, elle est accompagnée par un jeune écuyer, et ensemble ils braveront les dangers de la route pour atteindre leur destination.

Fantasy se lit également de droite à gauche. On découvre alors l’histoire de Yourcenar, jeune femme en quête de sa vocation dans la vie et de ce que le Destin lui réserve. Quand arrivent les humains sur son continent, là où les autorités de son peuple manifestent une appréhension, voire une inquiétude, elle décide de consacrer sa vie à leur étude, dans le but d’établir des liens avec eux, un travail que l’on suit sur un millénaire.

Ce livre raconte donc ces deux histoires qui n’en forment en réalité qu’une. Chacun des deux fils narratifs se rejoint au milieu du volume dans la même résolution, les chemins de vie d’Alma et Yourcenar les conduisant l’une vers l’autre. Prouesse formelle de cette construction du récit en miroir, illustrant au travers des héroïnes, le thème de la rencontre impossible. L’une est humaine, l’autre une “déesse”. Elles n’ont pas de langage commun. Leur peuple respectif ont appris au cours du temps, au fil des méprises et d’un dialogue introuvable, à se haïr. Seule la singularité des deux protagonistes les place en situation de remettre en cause leur déterminisme culturel. Cette démarche individuelle peut-elle être conduite à son terme pour ensuite être mise à profit d’un rapprochement des deux populations ? Voici le défi à relever.

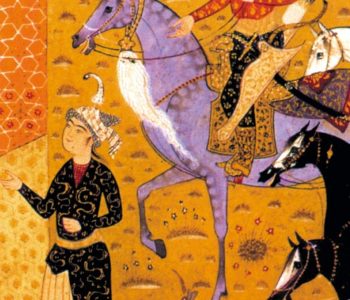

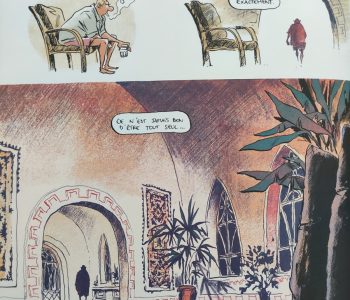

Tout fonctionne à merveille dans Fantasy ! Écriture, dessin, mise en scène, couleurs sont superbement articulés pour produire la BD la plus forte que j’ai lue ces derniers temps. De par son thème et la terrible mécanique de son récit, le livre prend des allures de tragédie classique, convoquant mythes et coups du Destin. Le travail de mise en parallèle des deux parcours trouve de nombreuses expressions, à commencer par la première planche de chacune des histoires : même scène de contemplation au balcon. Alma fixe l’horizon de son air de guerrière déterminée, dans une ambiance rouge et noir ; Yourcenar pose un doux regard léger au loin, songeuse, dans un cadre coloré d’une variation de bleus. Une technique que l’on retrouve à plusieurs reprises au fil du développement des deux histoires.

Très enthousiaste de cette lecture, mon premier coup de coeur BD de l’année 2025 : ambitieux dans la forme et le fond, ces deux aspects de l’oeuvre dialoguent superbement pour offrir au lecteur un récit épique et riche de sens ! Une relecture s’impose déjà !

[Spoiler] Religion, religiosité, traditions et croyances dans Fantasy

Eléments structurants du récit, religion et traditions jouent un rôle dans les choix qu’opèrent les deux jeunes femmes. En cela, elles sont le reflet de leur culture respective. Alma voit dans la mission qui lui est confiée par sa mère une façon d’obtenir l’attention de cette dernière, selon ce que son peuple et sa culture valorisent le plus, à savoir le rituel de la saignée vengeresse envers les dieux. Les dieux ayant, du point de vue des humains, injustement attaqué leur Roi il y a cinq siècles, d’objet d’un culte que ceux-ci leur vouaient, ils sont devenus motif de haine et de vengeance. L’héroïne doit donc se conformer aux exigences de sa mission : à la nouvelle double lune, se rendre aux terres sacrées, affronter un dieu et rapporter une preuve du succès de ce combat.

Yourcenar quant à elle évolue au sein d’une société construite autour de la notion de Destin. Les cérémonies du cercle, qui ont lieu lorsque les deux lunes ont leur croissant superposé, sont l’occasion d’une liesse populaire au cours de laquelle on chante et on danse, et où les unions entre jeunes gens sont prononcées et l’oracle livre ses prédictions. Notre héroïne reçoit ainsi une prédiction de la bouche de l’oracle Bahlle, qui, à travers une formulation énigmatique, oriente en même temps qu’elle perturbe la compréhension de son avenir, de ses envies, de son désir. Elle intègre ces paroles, décevantes au regard de ses attentes, par une référence ultime et nécessaire à un Destin et des traditions qui la dépassent, dont elle place le respect au-dessus de sa personne. Une foi exprimée, consacrée par l’expression “Ainsi soit mon Destin”.

Le clin d’oeil que représente le nom de la déesse, Yourcenar, est en cela intréressant. Au-delà de l’homosexualité de l’héroïne qu’elle a en commun avec l’auteur, le cadre mythique de Fantasy en tant qu’oeuvre emprunte dans sa forme – la tragédie – et dans son fond – les passions humaines – à la culture classique que Marguerite Yourcenar a actualisé et rendu vivante dans ses écrits. Oracle, destin, rituel, religiosité comme norme sociale s’entrechoquent dans l’oeuvre de Kavege avec les individualités des héroïnes, leur volonté propre, leurs aspirations. Le lecteur perçoit encore ce fracas dans l’opposition entre Mihr-la, la cité dévote, et Rahn-la, la cité technologique ; entre ceux du conseil auquel participe Yourcenar partisans du maintien du culte humain à leur égard et les plus rares tenants de la rationnalisation, dont l’héroïne.

Le livre met ainsi en scène les rapports compliqués qu’entretiennent religion et modernité, vie spirituelle individuelle et religion collective, foi et raison, déterminisme et libre arbitre. Dans leur parcours respectif, Alma et Yourcenar sont appelées à transcender ces dilemmes. Etonnamment, la perspective de la fertilité semble éclairer la résolution de ces tensions. Alma, prénom pouvant signifier en latin nourricier et que l’on retrouve dans l’expression Alma mater, mère nourricière, utilisée pour désigner la Vierge Marie dans le Christianisme latin. Bahlle, l’oracle dans l’histoire de Yourcenar, gardien des traditions et lecteur du Destin des autres, que l’on peut rapprocher de Ba’al, mot signifiant maître ou seigneur dans les langues sémitiques, et qui est également le nom de diverses divinités au Proche Orient, souvent associées à l’orage, aux pluies – et donc un élément essentiel de prospérité dans cette partie du monde – avec une connotation de fertilisateur. Ba’al est la première des divinités dans le panthéon polythéiste en Canaan par exemple, ce qui en fait une cible privilégiée des critiques que lui adresse la Bible : elle est la divinité archétypale de l’idolâtrie.

Dans cette perspective, une lecture peut émerger du récit de Kavege dans laquelle on voit s’opposer deux conceptions de la fertilité, du développement personnel et social, et du rapport au religieux qu’elle suppose. Il est attendu d’Alma qu’elle remplisse sa mission. Celle-ci est aujourd’hui de mener à bien la saignée ; demain elle consistera à enfanter pour perpétuer sa lignée, le royaume et ainsi son système de croyances. Elle est bien une Alma mater en ce sens. Alma ressent une forme de hargne dans l’accomplissement de ce devoir. L’histoire de Yourcenar nous apprend de surcroît qu’Alma est issu d’un peuple qui a vénéré ces géants autochtones, leur consacrant des idoles et des sacrifices, dans le but de se maintenir dans leurs bonnes grâces. C’est à la faveur d’incompréhensions entre les deux peuples que les humains ont non seulement abandonné ces pratiques, mais renverser leur rapport aux dieux, proclamant qu’il leur fallait à présent les combattre. De cette approche découle une culture du sacrifice et du don de soi au service de la cause, quitte à maintenir les faux-semblants. Du culte des dieux à la lutte contre eux, le peuple d’Alma suit un même mouvement politico-religieux : entretenir et canaliser la force d’une société vers une aspiration commune.

Le système de croyances de la culture de Yourcenar n’est quant à lui pas bâti sur une rancœur. Il s’appuye sur une confiance dans le Destin, qu’une certaine élite a le pouvoir d’entrapercevoir et interpréter. Ce pouvoir régit la constitution des unions entre jeunes gens, qui eux-mêmes s’appliquent à respecter des règles, de façon plus ou moins rigide selon l’évolution du dialogue entre conservateurs et progressistes. Mais au demeurant, le rapport à cette religion et son degré de pratique est librement consenti par les individus. Yourcenar fait pour elle le choix de faire de la prédiction de l’oracle un élément déterminant dans sa vie car elle place son adhésion à sa foi au-dessus de ses préférences personnelles. Mais tel n’est pas le cas de son ami Orr – lumière en hébreu – successeur de Bahlle, plus souple dans sa compréhension de leur religion.

Yourcenar est un modèle d’espoir dans l’avenir et de conviction que l’incompréhension peut être dépassée par la raison. Elle ne se détourne jamais de son envie d’étudier les comportements humains et de contribuer à leur développement, ce qui tend à la confirmer dans un rôle de fertilité-prospérité. Elle est ainsi inquiète de voir les humains développer un culte pour rendre hommage à ceux qu’ils considèrent comme des dieux, car cela crée un rapport de domination qui n’a pas lieu d’être, de nature à tenir à distance les deux peuples et donc entraver le bénéfice que chacun trouverait à échanger avec l’autre. Ils ne sont pas dieux ; simplement une autre espèce, un autre peuple, en réalité proche des humains, avec un aspect physiologique et des capacités autres qu’eux. Elle se prononce contre cette forme d’idolâtrie, qui selon elle correspond à un abus de crédulité de la part des siens vis-à-vis des humains, et dont elle a l’intuition que tôt ou tard ces derniers la leur feront payer amèrement. L’abus de confiance constituera bientôt un défi spirituel majeur pour elle-même, jeu de miroir dans les modes d’adhésion individuelles aux systèmes de croyances et de leur remise en cause tragique.

On perçoit donc le rôle de la religion et de la croyance dans Fantasy : mensongères dans leur base, elles constituent le point de départ de la guerre et de l’affrontement qui prospèrent sur l’incapacité fondamentale de dialoguer avec l’autre, de part et d’autre. L’auteur nous donne à considérer une critique de celles-ci. Il illustre comme le besoin de référence à une transcendance, à un absolu, à une force supérieure, des divinités ou le Destin, est une aspiration normale d’un développement social. L’œuvre montre bien que, facilement, ce besoin de référence peut alimenter l’intransigeance, le rejet du progrès, des autres. Tant Alma que Yourcenar dévoilent au cours de leur quête l’absurdité de leur système de croyances respectif, car le religieux y est mensonge collectif, à forte utilité politique dans un cas et arme de domination spirituelle dans l’autre.

Néanmoins, il est intéressant de noter que, dans un cas comme dans l’autre, la conception retenue de la religion est essentiellement sociale, même lorsqu’elle concerne l’individu. Cela semble normal au vu de la référence à la culture classique gréco-latine de l’œuvre. En revanche, on peut reprendre la grille de lecture que propose le Rabbin Soloveitchik dans the Lonely Man of Faith qui distingue et fait dialoguer Adam 1 et Adam 2, et observer que Fantasy est bâti sur une conception d’Adam 1. Dans cette perspective, prise isolément, cette conception conduit selon lui au problème de notre Modernité : l’Humanité, consciente de sa capacité de développement potentiellement sans limite, se sépare du besoin d’en référer à une divinité supérieure, sans laquelle elle ne serait rien, et se proclame toute puissante. Dit autrement, l’Humanité qui n’entretient qu’un rapport social au fait religieux commet immanquablement une idolâtrie, c’est-à-dire le fait de rendre un culte mal orienté. Et c’est cet élément ci qui est en réalité visée dans la critique adressée aux systèmes religieux, telle que celle que propose Fantasy : une force motrice de croissance au sein du monde, déconnectée d’une conscience honnête et humble de sa fragilité, liée à une solitude ontologique.