lecture

lecture

Krimi de Thibault Vermot et Alex Inker

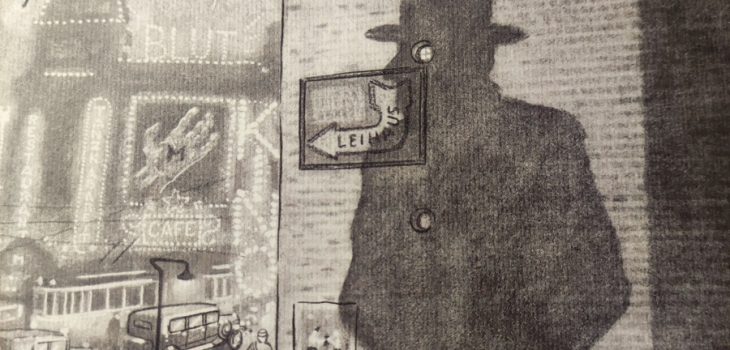

Couverture immanquable dans son noir et blanc tout en nuance de gris, ce grand volume qu’est Krimi retient l’attention. Son thème n’est pourtant pas évident : Berlin au tournant des années 20-30, un policier inspire à Fritz Lang l’idée de son œuvre M le Maudit. Sur la base de cette simple idée, la BD met en scène le dialogue entre réel et fiction, avec en toile de fond cette interrogation : lorsqu’un crime est commis, sommes-nous tous des tueurs ? Un chef d’œuvre.

A Berlin, dans la rue, deux hommes se croisent. Le premier, l’inspecteur Karl Lohmann, interpelle le second, Fritz Lang, le célèbre cinéaste, qu’il connaît pour avoir enquêté sept ans auparavant sur la mort mystérieuse de sa première épouse. S’ensuit une discussion au cours de laquelle, le policier explique au réalisateur que son cinéma manque d’ancrage dans une réalité, autrement plus noire que la fiction qu’il met en scène à l’écran. Suite à cette rencontre au cours des planches du début, Lohmann nourrit Lang avec son idée obsessionnelle, lui transmettant les notes de ses enquêtes en cours, le conduisant sur une scène de crime ou l’introduisant auprès de la pègre.

D’indécis, le lecteur découvre un Fritz Lang finalement de plus en plus habité par l’invitation de l’inspecteur, soucieux de quitter la vie de dandy, privilège de sa notoriété, pour se pencher sur la réalité de son temps : une Allemagne socialement malade, dont la manifestation fiévreuse prend la forme du crime. Ce tourbillon de considérations jettera bientôt les bases du futur M le Maudit, chef d’œuvre du réalisateur de 1931, dans lequel la menace insaisissable d’un tueur d’enfants sème l’effroi auprès de l’opinion publique.

Rédigée en français mais avec de nombreux inserts en allemand, Krimi propose de suivre la genèse du film mythique de Lang, un krimi justement, c’est-à-dire un film policier, avec pour objet une affaire criminelle. Le lecteur explore le travail de composition du génial réalisateur, sous la forme d’un dialogue entre réel et fiction. Le volume est parsemé de références directes au film, depuis les éléments de mise en place que sont recherche, écriture et casting, jusqu’aux allusions symboliques comme le recours aux jeux d’ombre dans le dessin, imitant les images iconiques du long métrage.

Le dessin est à l’image de l’ambition de l’œuvre : superbe mélange maîtrisé de nébuleux et de clarté. Fonds informes, dans lesquels le crayon taille ses sujets principaux. Visuellement, l’impression d’être entre deux mondes étonne dans sa réalisation : mise en parallèle du dialogue entre réel et fiction avec celui du flou et du clair, appuyé par un noir et blanc qui sait être tour à tour doux et effroyable. On passe, dans ce Berlin des années folles, des salons feutrés et chaleureux, aux cabarets les plus délurés, puis aux bas fonds de la ville, qui par certains aspects évoquent une ambiance à la From Hell, placée dans un autre contexte culturel. La puissance graphique se trouve par ailleurs renforcée par une mise en scène originale des planches, et un enchaînement des cases par endroits audacieux.

Si Krimi se lit formellement en français, la langue allemande y occupe une place de choix. Elle s’affiche dans la rue, dans le titre des chapitres, dans les notes manuscrites des personnages, ou encore dès la couverture avec le vendeur de journaux. Elle s’introduit en nuances et variations culturelles également avec les expressions yiddish de l’inspecteur Lohmann. Ce jeu linguistique apporte de nombreux éclairages tout au long du récit, plus spécifiquement dans la conduite de son propos au regard du contexte historique qui est le sien. Cet aspect peut constituer une certaine difficulté à entrer dans cette histoire. Cependant, rien que le mode caméra de google translate ne saura surmonter.

Au final, Krimi constitue une œuvre saisissante, qui prolonge le trait de la réflexion du film, présenté ici comme l’impitoyable leitmotiv “chacun est porté à devenir un meurtrier”, jusqu’à l’Histoire funeste de cette Allemagne des années 30. Chef d’œuvre du 9è art.

[Spoiler] Renversement de lecture de Krimi

A coup sûr, cela vaut la peine, avant de lire la BD, de revoir M le Maudit ou lire sa fiche Wikipédia, le livre y puisant de très nombreuses références.

Un détail en particulier doit piquer la curiosité du lecteur : la nature du personnage de l’inspecteur Lohmann. Lohmann est un personnage fictif : il est l’inspecteur dans le film M le maudit, qui mène l’enquête pour retrouver le tueur d’enfants. On le retrouve d’ailleurs dans un autre film de Fritz Lang, le testament du Dr Mabuse. Le dialogue entre Lohmann et Lang, qui sert de fil directeur à Krimi, incarne donc véritablement aux yeux du lecteur le dialogue entre fiction et réalité. Sous cet angle, nous voyons ainsi se déployer la situation suivante : Lohmann, le personnage d’une fiction encore non écrite, vient expliquer à Lang, l’auteur de ladite œuvre, que la réalité est plus forte que la fiction, et le convainc qu’il serait bien inspiré de réaliser le film qui lui donnera naissance à l’écran en s’appuyant sur la noire réalité de la société, telle qu’un policier la connaît au quotidien.

En mettant en scène, dès la première planche, une conversation entre Fritz Lang et l’inspecteur Karl Lohmann, Vermot et Inker invitent le lecteur à la contemplation d’un processus créatif sous forme de mise en abyme fantasmagorique, bien plutôt que sous la perspective des étapes formelles de composition d’une œuvre. Difficile dès lors de distinguer la frontière entre les deux mondes, fiction et réalité, les deux étant effectivement représentés mais entremêlés : les faits divers rapportés sont bien réels (cf. l’affaire Peter Kürten) ; celui qui les porte à la connaissance du réalisateur est fictionnel.

Assiste-t-on à un examen de conscience de l’auteur, dans lequel les personnages croisés dans la bande dessinée renvoie à un pan de sa psyché ? Lohmann reconnaît Lang car ce dernier a enquêté sur la mort de sa femme, dans des circonstances troublantes, qui pèsent, à tort ou à raison, sur la conscience de Lang. Ces retrouvailles laissent Lang anxieux, agacé par ce policier obsessionnel, qui le suit de près et s’invite à l’excès dans sa vie privée. Pourtant, Lohmann n’est rien d’autre qu’une figure tout droit sortie de l’imagination du réalisateur. Dès lors, on assiste à un possible renversement de perspectives dans la compréhension de la démarche proposée par Lohmann à Lang (à lui-même donc !) : faire un film pour illustrer la préoccupante question de la responsabilité de la société quant au crime qui germe en son sein, c’est aussi tenter de trouver une réponse apaisante à la Mort invisible, inexpliquée, aveugle qui hante l’auteur.

Dans le film, face à l’hystérie collective, Lohmann est celui qui est froid en analyse, méticuleux, rationnel, lucide dans ses conclusions quant à l’état moral de la société de son temps. Dans le livre, le dialogue qu’il entretient avec Lang permet en réalité aux auteurs de tisser le lien entre la réalisation du film et le contexte social et historique qui porte au pouvoir les nazis. Une question existentielle tant pour Lang, dont la mère est juive, que pour Lohmann dont le yiddish trahit depuis le début les origines. Une déchirure morale, intime et symbolique, qui vaut l’exil au cinéaste et la condamnation au policier.